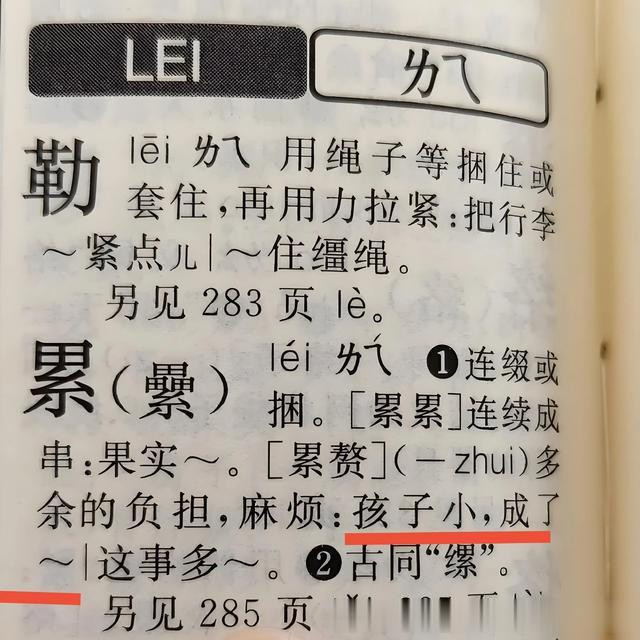

前些时候康辉关于根据汉语词典第七版的规定,应把“一骑红尘妃子笑”中的“骑”由“ji”改读成“qi”引起了很大争议,很多人都认为不仅是汉语词典在乱改一通,康辉也在错误传播古诗词读音。无独有偶,近日有读者在新华字典12版本中发现,有“孩子小,成了累赘”的表述非常不恰当,这样带有群体歧视性的举例引起了很多人的不满,大家纷纷表示,孩子怎么就是累赘,不是社会的未来和希望吗?

商务印刷馆工作人员的回应更加激起一些人的愤怒,认为他们的态度不端正,不是及时道歉纠正存在的问题,而是用“社会现象”来搪塞公众争议,可见是想从根子里颠覆这个词语的真正属性和用法。

《新华字典》作为权威工具书,虽然它的功能有客观记录和解释语言的真实使用情况的一面,但字典中的例句不仅是用法示范,也在无形中传递信息、价值观和态度。一些搭配不正当的例句对心智尚未成熟的儿童将会视为一种规范和“标准表达”从而产生误导。 作为普及最广的汉语学习工具,《新华字典》在保持语言准确性的同时,应当具备高度的社会责任感,避免使用包含明显贬损特定群体的例句。

“孩子小,成了累赘。”强化了刻板印象和负面标签。该举例将“孩子”这一普遍存在且应受关爱的群体,社会的未来和希望直接等同于“累赘”(指多余负担),构成对儿童身份的贬损。 儿童读者看到此句可能感到被否定;家长可能因此不满而难以理解。此句隐含“孩子必然在年幼时是负担”的预设,忽视家庭关爱和社会呵护带来的不同体验。

商务出版社工作人员回应“孩子小,成了累赘”是一种“社会现象”,本身这种观点就比较狭隘而存有偏见。即使是记录社会现象不应等同于不加批判地复制负面表达。尤其是作为通用工具书中的例句选择不够妥当。 记录“累赘”一词的使用是语言工作范畴,但选择特定对象作为例句则需谨慎。

工具书通过例句选择和释义传递潜在的观点本身就代表一种立场和倾向性,否则为什么不举其它的例子呢? 为什么不可以用“房间堆积的杂物确实是累赘,不如趁早清理”这样的语句?它既准确演示词义和使用语境,又不伤害特定群体,且更贴近中性描述。

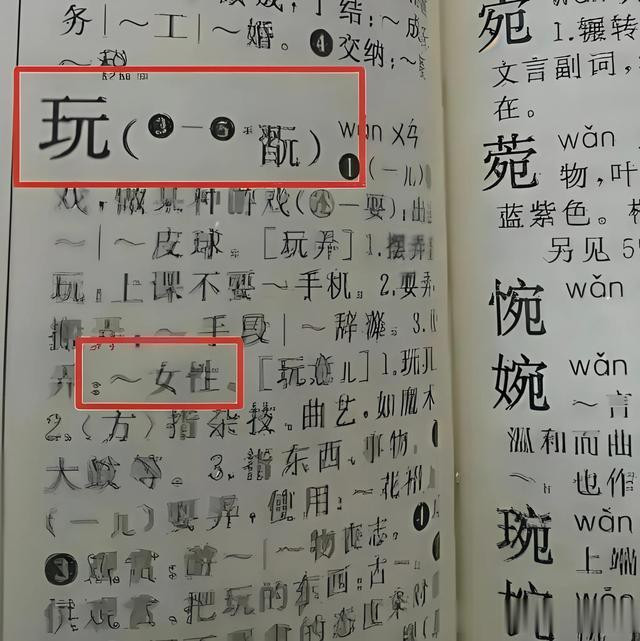

另外新华字典还有诸如“玩弄女性”“戏弄女性”等例句的问题。 “玩弄”搭配 “女性”,是直接针对女性群体的侮辱性、贬损性和歧视性表达。它根植于性别不平等,将女性物化。它有强烈的负面暗示与伤害, 此类例句具有极强的冒犯性,潜移默化中强化对女性的歧视和恶意。 “玩弄权术”、“玩弄辞藻”等均可有效、清晰地展示“玩弄”的用法和含义,完全不必使用带有性别歧视色彩的表达,且无具体针对性。这说明新华字典在举例和造句方面过于粗暴简单,没有考虑一些举例会引起大家的不适。

公众对字典中出现此类例句感到不满并非“情绪化”或“玻璃心”,而是对社会中根深蒂固的歧视性、伤害性表达的合理警惕和反抗。“孩子”、“女性”本身不是敏感词,引发争议的是它们与特定的贬义词汇“累赘”、“玩弄”组合后形成的歧视性话语模式。 工具书的使命不是“挑战公众情绪”或测试社会容忍度,而是提供准确、规范且尊重人的语言指导。选择中性、无伤害的例句是审慎和专业的表现。

我觉得公众对这些例句的质疑非常正当。它促使我们对语言工具书的社会影响力、教育功能和应承担的责任进行反思和讨论。 商务印书馆的回应未能充分认识到问题的核心在于例句选择欠考虑及隐含的歧视性表达。

工具书在忠实记录语言事实和提供正面引导之间,完全可以找到平衡点。 完全可以选择更加中性、不具争议性、不针对如“儿童”“女性”等群体同样能清晰展示词汇用法的例句。主动审视并及时替换含有不必要歧视性、伤害性表达的例句,是出版社积极承担社会责任的表现。 字典修订本身就应体现时代进步和语言使用的文明化进程。 工具书有义务在可能的情况下,优先使用能促进积极价值、尊重个体尊严的语言范例。

这场争议暴露了权威工具书在语言规范记录与社会引导的错误价值导向。“孩子小,成了累赘”虽有社会心态作背景,但用在基础工具书中,容易强化负面偏见;“玩弄女性”则是赤裸裸的性别歧视表达,应当避免。语言工具书在精准释义的基础上,对于例句的筛选理应更为谨慎,避免对儿童或者女性群体造成不必要的伤害。

如果用“房间杂物成了累赘要及时清理”等中性表达的例子,既保持了语言准确性又更合乎文明礼仪,这恰恰证明了词典在例句选择上可以做得更好,既不牺牲专业精准度,又能体现尊重与包容的价值观。这种积极引导作用,是《新华字典》这样深入千家万户的工具书应有的担当。

贵阳股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。